«El gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo», dijo Henry David Thoreau a mediados del siglo XIX. Hoy, casi dos siglos más tarde, en un minúsculo rincón de las Américas, la patria salvadoreña es objeto del abuso y la corrupción de sus escogidos. Fue para todos una —de algún modo previsible— sorpresa el hecho de que la bancada oficial en la Asamblea Legislativa hubiese propuesto reformar, tan súbitamente, la Constitución. Todavía lo fue más al conocer que dicha reforma sobrevendría sobre el art. 248 del susodicho cuerpo normativo, contenedor de un ya forzado cerrojo hacia la reforma de las denominadas «cláusulas intangibles» o «cláusulas pétreas» de la Constitución. Muchas son las preguntas que al respecto suscitan, y exiguas las palabras para darles la adecuada respuesta; pero todavía mayúsculo es el compromiso de este servidor con el intento de aportar fundamentos firmes a la discusión.

La Constitución, norma jurídica fundamental emanada del Poder Constituyente, ha sido definida por nuestra jurisprudencia —entre otras formas— como un ejercicio de «racionalización democrática del pueblo que se autogobierna»; esto es, en palabras de Manuel Aragón Reyes, la organización de un tipo de Estado congruente con el orden que se considera paradigmático, sin suponer un distanciamiento entre las realidades sociopolíticas y la Constitución misma, sino entendiendo a esta última como el más idóneo instrumento para legitimar dichas realidades.

Indubitablemente, es preferible e ideal que la Constitución, en aras de garantizar la seguridad jurídica, posea un ideal de permanencia y estabilidad; pero nada más irrealizable que tal deseo y nada menos atinado que seguir de lo anterior un carácter puramente estático para la Carta Magna. En virtud de la conexidad existente entre la Constitución y la realidad sociopolítica, que es cambiante, tal y como cita Mario Antonio Solano: «no [se] puede condicionar en términos absolutos y autoritarios al Poder Constituyente de mañana, ni a la sociedad, ni a los ciudadanos de mañana»; por ello, acorde a la expresión de la Constitución francesa de 1793: «[un] pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las futuras generaciones». Es de tal noción que emana la idea de reforma constitucional.

Así, brevemente inducido el lector, debe comprender la reforma constitucional como, según recoge Solano, «la modificación de los textos constitucionales producida por acciones voluntarias e intencionadas», como un «proceso de cambios ordenados, pactados y, además, legítimos de la norma constitucional y con el propósito de defensa de la Constitución»; o bien, como ha declarado nuestra Sala de lo Constitucional en la STC. Inc. 7-2012, «un mecanismo de balance permanente de las necesidades de estabilidad constitucional y los requerimientos que conllevan los procesos de cambio social, político y económico». Sin embargo, tal mecanismo no debe entenderse como un constituyente de regla general, sino una excepción misma; pues la existencia de mecanismos alternativos más eficaces para realizar cambios constitucionales, como el de la interpretación, que deja inmutado el texto constitucional, hace preferible postergar el uso del mecanismo de reforma constitucional hasta que las vías alternas resulten insuficientes para la pretendida adecuación entre la realidad jurídica y la realidad sociopolítica.

Así vista, en correspondencia con lo señalado por la Sala en la citada sentencia de inconstitucionalidad y por Mario Solano en su obra Derecho Constitucional de El Salvador, la reforma constitucional posee tres funciones fundamentales: adecuar mutuamente la realidad jurídica y la realidad política, pues, de otro modo se entrañaría un «distanciamiento suicida entre la normativa constitucional, que iría por un lado, y la vida política efectiva, que caminaría por el otro»; articular la continuidad jurídica del Estado, puesto que el poder de reforma es un poder constituido, de modo que en su uso, debe «[mantenerse] incólume la continuidad de la identidad constitucional trazada por el [Poder Constituyente], que está identificada con la existencia misma de las cláusulas de intangibilidad», no significando la destrucción de la Ley Suprema, sino, como se ha reiterado, su acoplamiento a la realidad histórica; y finalmente, fungir como institución básica de garantía, en la medida en que «pretende proteger en su más alta esfera normativa tanto los derechos fundamentales como la organización y funcionamiento del Estado», estableciendo un procedimiento más agravado para la reforma constitucional que el empleado para la reforma ordinaria de leyes, operando de manera automática y a nivel formal, la distinción entre ley constitucional y ley ordinaria.

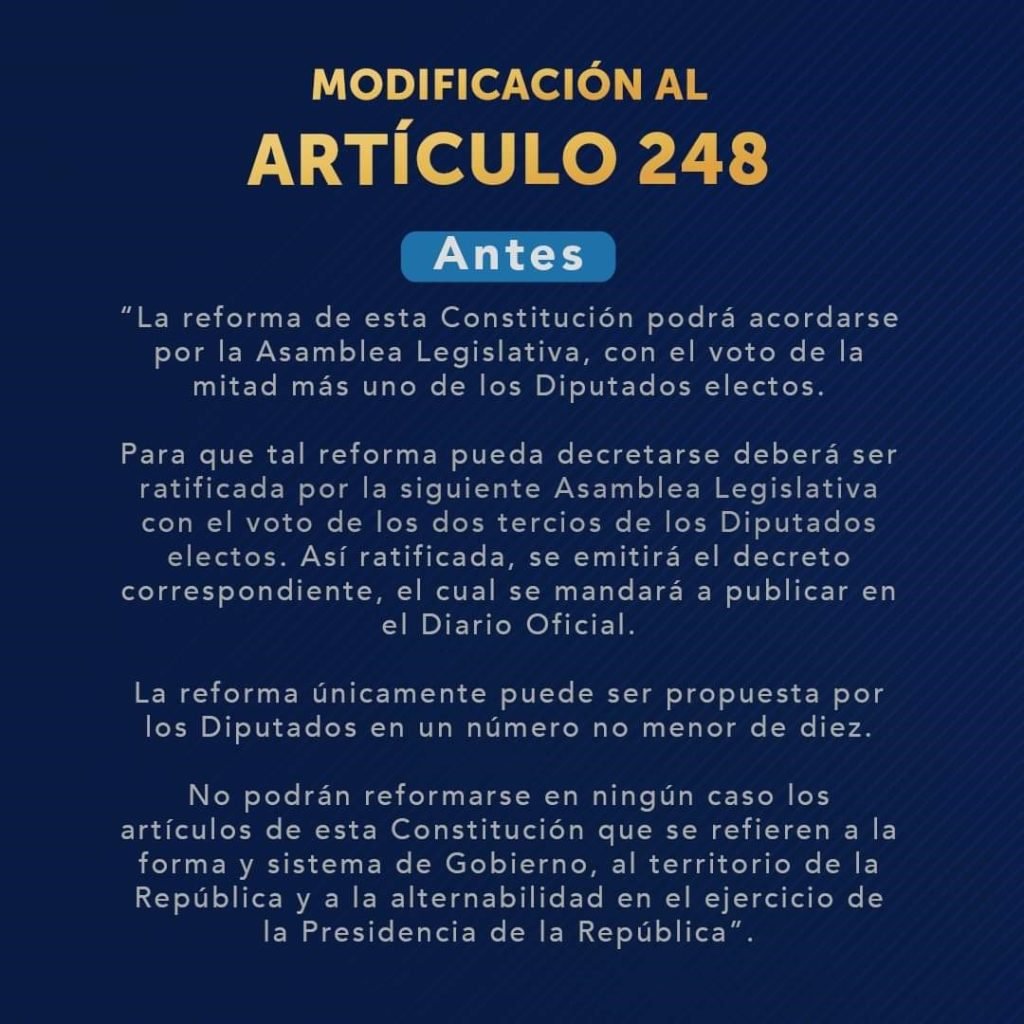

En El Salvador, el poder de reforma es un poder parcial, regulado por el antedicho art. 248; de modo que no incluye —y de hecho, expresamente excluye— la posibilidad de reforma a las susodichas «normas intangibles»; así, el inciso final de la citada disposición, expresamente establece que «[no] podrán reformarse en ningún caso los artículos de [la] Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República». Los primeros dos incisos del antedicho, establecen que «podrá acordarse [la reforma de la Constitución] por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos», cuya traducción aritmética era, hasta la pasada Asamblea —la del período 2021-2024—, cuarenta y uno.

Seguido, la disposición establece que para que tal reforma pueda decretarse «deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos», o sea, en términos numéricos de la nueva Asamblea recién erigida —la del período 2024-2027—, cuarenta y cinco Diputados.

Como es evidente, esta disposición constitucional establece límites al poder de reforma que pueden clasificarse en formales y materiales. Los primeros, son los relativos al procedimiento; mientras que los segundos, se constituyen por las antedichas cláusulas pétreas.

Ha sido faena de nuestra Sala de lo Constitucional representar la estructura del procedimiento de reforma constitucional de la siguiente manera:

Iniciativa para la reforma de la Constitución.

Es la fase primigenia del procedimiento de reforma constitucional, definida por nuestra jurisprudencia en la materia como el «acto mediante el cual se origina el proceso de modificación de los enunciados constitucionales». Como es obvio, dicha atribución corresponde a los diputados electos de la Asamblea Legislativa, que, en armonía al inciso tercero del artículo en escrutinio, «únicamente [podrán proponerla] en un número no menor de diez»;

Fase de diálogo y deliberación pública en la adopción del decreto que acuerda la reforma constitucional.

Esta fase, a continuación de la anterior, es aquella en que la Asamblea Legislativa debe, obligatoriamente, discutir el texto de la propuesta con independencia de la contingente aprobación o negación a la reforma. Si bien esta fase no figura de manera expresa en el texto del art. 248, se ha integrado a él mediante una interpretación sistemática del mismo en relación con el art. 135 inc. 1° del mismo cuerpo normativo, que permite comprender, a contrario sensu, que si un proyecto de ley no es discutido ni aprobado, no podrá remitirse al Presidente de la República para su posterior sanción y publicación;

Fase de aprobación del decreto legislativo mediante el cual se reforma la Constitución.

Habiendo, al menos, posibilitado la discusión legislativa respecto de la propuesta del decreto de reforma constitucional, debe ser sometida a una votaciónen que se decidirá la conformidad o inconformidad de los representantes del pueblo con dicha propuesta, derivando bien en la negación o bien en la aprobación de la misma. Para este último efecto, tal y como he dejado expresado párrafos arriba, por mandato de ley se exige que la reforma constitucional sea aprobada, al menos, por la mitad más uno de los diputados electos;

Fase informativa de la reforma constitucional.

Habiendo recorrido todo el trayecto pasado, el decreto aprobado en que se acuerda la reforma constitucional debe publicitarse con el intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a consideración. De ahí que, al menos hasta antes de la reforma en cuestión —de la que me ocuparé más a profundidad adelante—, el sistema de reforma constitucional haya precisado la necesidad de deliberación y aprobación por parte de dos Asambleas Legislativas sucesivas;

Fase de diálogo y deliberación pública para la adopción del decreto en que se decide ratificar el acuerdo de reforma constitucional.

Esta fase es la primera bajo la responsabilidad de la segunda Asamblea Legislativa en la ecuación, y al igual que su fase análoga en la primera parte del procedimiento, se fundamenta en la premisa de que ningún individuo ni grupo parlamentario es detentador, en sí mismo, de la verdad, sino que esta es posible de alcanzar mediante la adecuada confrontación de ideas diversas. En ese sentido, esta fase comporta la materialización del «pluralismo ideológico que caracteriza a la Asamblea Legislativa»;

Fase de aprobación del decreto legislativo mediante el cual se ratifica el acuerdo de reforma constitucional.

Teniendo por función principal el control del acuerdo de reforma emitido por la Asamblea inmediata anterior, esta fase es quizá la más decisiva del procedimiento, pues de ella depende que se modifique lo dispuesto por el texto constitucional. Esta segunda Asamblea ratificadora puede sólo validar o rechazar en su integridad el susodicho acuerdo de reforma, sin ni siquiera la más ínfima alteración en el mismo. Esto bajo el presupuesto de que, con el ejercicio del sufragio activo, los ciudadanos tomaron una decisión acorde a su postura respecto de la reforma en cuestión, de modo que sus votos fueron distribuidos a los candidatos que consideraron más acordes a su posición, en aras de que la misma sea reflejada bien en la aprobación o bien en la negación de tal reforma; y que tal decisión se fundamentó en el texto que para el tiempo conocieron. En esa línea, una modificación al texto propuesto significaría un «desconocimiento a la libertad de opción que ejercieron los ciudadanos cuando emitieron su voto para elegir a los diputados que integrarían la legislatura encargada de ratificar el acuerdo de reforma constitucional»;

Publicación del acuerdo de ratificación de reforma a la Constitución.

Esta fase constituye el final del que fue, por más de treinta años, el procedimiento de reforma constitucional. Supone el último requisito para la validez de la modificación del texto constitucional: la publicación. A través de ella se permite conocer, de manera oficial, el nuevo texto de la Ley Fundamental y, consecuentemente, justificar «las obligaciones que, en relación con el conocimiento de la reforma constitucional, son atribuibles a entes estatales y los ciudadanos en general».

He dicho que existen, pues, al poder de reforma, límites formales —que son los que de manera lacónica me he dedicado a exponer con antelación— y materiales. Estos últimos, están referidos a las afamadas «cláusulas pétreas», y estas se componen de aquellos «supuestos ideológicos y valorativos que fundamentan el régimen político que se pretende establecer con la Constitución»; a saber, tal y como les conceptualiza el tan convocado art. 248, los referidos a la «forma y sistema de gobierno». A este respecto, es dable decir que la forma de gobierno, por su parte, «alude al modo en que los poderes constituidos están organizados y se relacionan», y la nuestra es, tal y como manifiesta el art. 85 de la Norma Fundamental, republicana; esto quiere decir que se reconoce la existencia de tres poderes fundamentales distintos y con independencia entre sí. En tanto, el sistema de gobierno refiere al modo en que se ejerce el poder político dentro de un determinado marco estructural por parte de las instituciones gubernamentales; así, conforme lo establece la citada disposición, nuestro sistema de gobierno es democrático y representativo. Esto equivale a decir, precariamente, que la toma de decisiones políticas reviste el carácter de colectivo, pero que tal poder de decisión no se ejerce de manera directa, sino que es confiado por el pueblo a un minoritario grupo de políticos para que decidan en su nombre.

Habiendo puesto, en lo posible, las nociones fundamentales para el desarrollo del análisis sucesivo a la comprensión del leyente, queda examinar la cuestión principal objeto de estudio: la reforma constitucional tan sólo propuesta a la fecha en que principio este escrito.

Como he dejado en evidencia en lo precedente, el art. 248 de la Constitución consagra el poder de reforma y las modalidades en que ha de ejercitarse. De ahí el temor de que su texto sea objeto de alteraciones perniciosas por parte de quien, por turno, detenta el señorío legislativo.

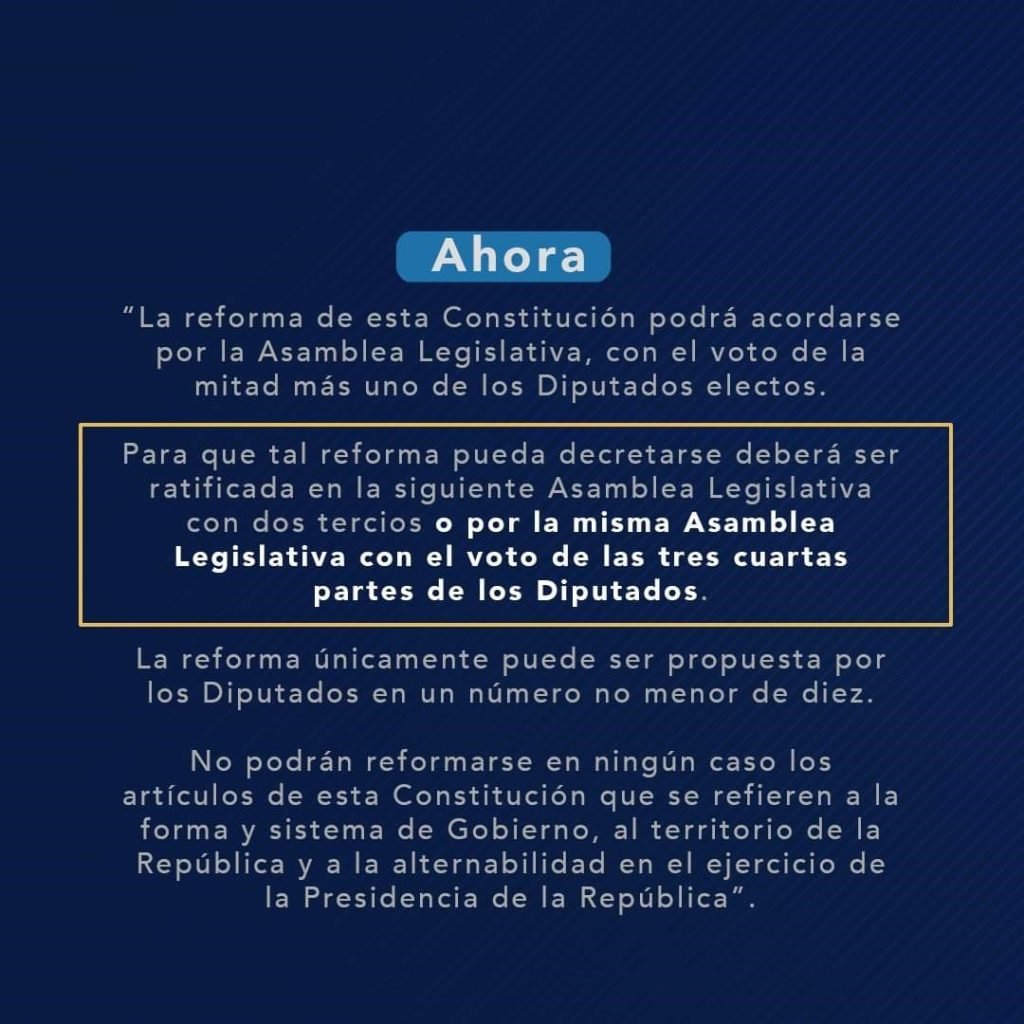

La reforma en cuestión ha acaecido sobre el inciso segundo del citado artículo, buscando —como en la imagen adjunta se evidencia— que las reformas posteriores a la susodicha puedan tramitarse del modo más raudo posible.

Esto, desde mi opinión, puede atenderse bien como algo muy ingenuo o bien como una auténtica procacidad. Esto lo digo porque una reforma de tal magnitud presupone —o al menos debe presuponer—, necesariamente, la idea del legislador de permanecer en el escaño sobre que se posa, sea porque se dice de buena estima para el pueblo que lo proclamó parlamentario o porque, ante la ausencia de lo anterior, a sabiendas de la desazón que el ejercicio de sus funciones ha suscitado en su electorado, confabula de modo que pueda eternizar su estadio legislativo. Incluso si el caso fuese el primero que menciono y en el legislador hay buena fe, sostengo que hay ingenuidad en la medida en que tampoco es de buena fe pretender perdurar en el poder, pero si tal cosa fuere posible, no hay hombre en esta vida que no vea el fin de sus días. Quiero decir que el hombre no hace de suya la eternidad, y, por tanto, eventualmente, así dicho porvenir sea todavía muy distante, alguien más yacerá sobre el curul en que se erige, y entonces habrá de clamarse al cielo que el recién llegado conserve la buena fe y no se aparte nunca de lo que Rousseau llamó la «voluntad general», la voluntad del pueblo.

Si no existe tal presunción de permanencia, entonces el descuido es incluso más garrafal, puesto que importa la suma vulnerabilidad del ciudadano, en la medida en que el único medio de defensa para las edades posteriores será el propio ejercicio de su razón y su capacidad para escoger a sus representantes. Seguramente habrá quien se ofenda porque pareciera ser que incurro en subestimar a mis conciudadanos, y poco ambiciono más, con todo y mi perfeccionismo, que estar en dicho error; pero ciertamente la experiencia ha demostrado que parte de la política es la incerteza conjunta a las pasiones. La confianza de los pueblos puede o bien edificar o bien destruir las naciones, y, más recurrentemente, la confianza de nuestro pueblo ha significado trágicos yerros. La tragedia histórica nos ha vuelto cada vez más susceptibles a las pasiones, y la angustia conexa a la resiliencia nos ha vuelto susceptibles a la esperanza; y ello nos ha vuelto objeto de la más artera demagogia y de la perfidia de los charlatanes de dulce voz.

Las promesas del cambio han seducido los corazones hundidos en dolor y nostalgia, y el paternalismo que por mucho tiempo nos ha regido, ablandó el vigor de nuestros aguerridos; la incursión del globalismo en nuestras fronteras patrias fue, además, ocupando nuestra mente y espíritu, y distándonos del conocimiento, bajo la complicidad de nuestros gobernantes. Ello diezmó, paulatinamente, la sabiduría que albergábamos, y sobre todo distó del arte del saber a nuestros más jóvenes, instando a que el saber del mozo sea cada vez menor, pero que, no obstante, tengan por costumbre hablar de aquello que ignoran como si lo conocieran y acaben como expertos en el arte de enunciar nonadas; de manera que si ya de por sí es arduo el hallazgo de la certeza en la política, con nuestras facultades cognoscitivas delicadamente mermadas, la «libre decisión» tan pregonada por el populismo latinoamericano como bastión de la democracia que dicen defender se vuelve, en realidad, cada vez más quimérica.

El ciudadano, y sobre todo el prosélito del oficialismo, debe considerar esta situación no exclusivamente acorde al «ufano» presente que vive, sino también contemplando el mañana que pretende vivir. Reparando en que la República de El Salvador es, desde los más apartados rincones del mundo, distinguida por conducirse históricamente a través de la corriente conservadora, y que incluso en la actualidad, no obstante que azoten contra nuestras bravas costas las mareas de la hegemonía progresista, todavía abundante es el número de quienes continuamos nuestro encauzamiento por la tradición, estrujando el orden público, la moral familiar y la fe de Dios, ¿qué es necesario conjeturar para comprender la gravedad que una reforma tal acarrea inmanentemente? ¿Quizás considerar que o bien estos o bien otros, rehuyendo a la verdadera voluntad del pueblo, estarán, habiendo pergeñado las cifras imperiosas, facultados absolutamente para desconocer —en sentido contrario al presente— a la persona humana desde el instante de la concepción y, consecuentemente, asentir la práctica letal del aborto?

Reitero que el problema en cuestión, al menos por hoy, no es, como han señalado equívocamente algunos, que se haya pulsado sobre las cláusulas pétreas a que hemos referido, sino que el contenido de la reforma es negligente. Quienes militan desde el partido oficialista, y me refiero a los parlamentarios, han tratado de defender dicha reforma alegando que es una respuesta al clamor popular, que «exige un cambio», y que, de no llevarse a cabo, estarían yendo «en contra de la voluntad popular», y que, tal como acontecía en el pasado, «el pueblo no tendría voz dentro de la Asamblea Legislativa». A este respecto, debo decir que ciertamente hay quienes exigimos determinadas reformas a la Constitución, pero esta no es una de ellas, y pareciera ser que, casualmente, los únicos que han prestado oídos al «clamor popular», son los parlamentarios que conforman el bloque proponedor en sus andanzas por el territorio. También resulta cuanto menos curioso el segundo de los alegatos, puesto que se usa la «voz del pueblo» para desposeer al pueblo de su voz en lo que a las reformas atañe; esto es evidente porque una vez cerrado el proceso electoral, cuando los parlamentarios hayan unificado sus voluntades al número necesario, podrán plantear y ratificar, casi con inmediatez, las reformas que les apetezcan, sin que el pueblo por el que dicen legislar pueda validar la decisión, pues, esta se presume ya validada.

Por tal razón, el ya rancio art. 248 establecía únicamente el sistema de deliberación y aprobación por parte de dos Asambleas Legislativas para la reforma constitucional, posibilitando la pronunciación del cuerpo electoral para con la susodicha reforma a través de elecciones mediante entre una y otra legislatura, de manera que la determinación de la segunda reflejara el beneplácito o repudio del auténtico soberano, configurando un «tipo de control que este puede ejercitar sobre sus representantes en lo atinente a las reformas de la Constitución»; sin embargo, con la actual reforma, el antedicho control queda sin efecto alguno, pues, en caso de congregar los números suficientes, podrá alterarse el texto constitucional sin que el pueblo pueda validar su posicionamiento al respecto.

Manifiestamente, quien alega responder a la vox populi con la negación de la misma, acarrea el mal de haber incurrido en un absurdo oximorónico, como quien afirma cumplimentar la Constitución excediendo el margen de actuación que esta le concede.

Como sea que fuere, el acuerdo de reforma pudo y debió impugnarse como inconstitucional ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, «por haberse omitido la fase informativa que permita al pueblo decidir, oportunamente, apoyar o no a los candidatos a la Asamblea Legislativa que respalden la mencionada reforma constitucional». Tal aseveración no parte de una llana percepción de este condiscípulo del derecho, sino que procede de un juicio de analogía respecto del caso corriente y el resuelto por el Guardián de la Constitución el día veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en la STC 33-2015, a guisa de ejemplo. Entonces, cuando el Supremo Tribunal Constitucional entró a conocer, inhibió a la legislatura 2015-2018 de la posibilidad de ratificar el acuerdo impugnado, puesto que adoptó la suspensión del proceso de reforma constitucional como medida cautelar.

Incalculable trascendencia se dio entonces a la fase informativa del proceso de reforma constitucional que ya supra tratamos escuetamente, pues se consolidó el carácter refrandario de que goza, que ya había sido declarado por el mismo tribunal cuatro años antes, en la STC 7-2012. Se dijo que tal fase comporta «una forma de control ciudadano de las decisiones públicas que son tomadas en relación con la modificación o supresión de una parte del texto constitucional», haciendo imperioso un espacio de control ciudadano de las decisiones de la Asamblea Legislativa en relación con la reforma constitucional. Cuando el entonces pasado parlamento propone inopinadamente una reforma constitucional en su asamblea terminal de legislatura, estando inalterables los resultados de las recientes votaciones, de modo que es inasequible para los ciudadanos conseguir un cambio en el ya inevitable destino de la reforma y enteramente hacedero para los delegados el ratificarla inmediatamente en la sesión próxima y primera de la legislatura entrante, se falta al debido procedimiento de la reforma constitucional, viciándola por forma en el acto.

Como es evidente, la forma más directa de control ciudadano con que cuenta nuestra trasnochada República son los comicios, la más correcta y teóricamente pura manera de participación ciudadana. Ningún teórico que pretenda el más ínfimo signo de respeto se envalentonaría en impugnar el principio según el cual el pueblo es el auténtico titular del poder soberano, legitimado, en tanto que eso, para fiscalizar los actos de sus «portavoces», de modo que se amortigüen grandemente las posibilidades de estos últimos de descarriarse arbitrariamente de quien les confiere autoridad; y de no impugnarse, se admitiría su vigencia, de manera que debería, por tanto, reconocerse el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre la reforma antedicha «en forma implícita por medio de un voto racional e informado sobre las alternativas en juego». Sigo de lo previo entonces que, si tal derecho no ha sido materializado en lo atinente del caso, débase a que no ha sido reconocido por el Congreso o bien ha sido objeto de su quebrantamiento.

Digo esto porque en la fase informativa del proceso de reforma constitucional, hubo determinado el Supremo Tribunal Constitucional que, teniendo por objeto la publicitación de la misma, es quehacer del legislador garantizar «un intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración», bajo la pretensión de que el cuerpo político haga de manifiesto su reacción a la propuesta en la integración de la Asamblea a que corresponda ratificar o no. De ahí que el Constituyente haya adoptado en el procedimiento de reforma constitucional la necesidad de deliberación y aprobación de dos distintas y sucesivas Asambleas, puesto que, hasta la actualidad, irremediablemente mediarían elecciones populares de diputados en que pudiera el pueblo discernir respecto del posicionamiento individual de los postulantes y, en consecuencia, determinar su voto a su concordancia.

Mucho se han arrogado los oficialistas la calidad de voceros de la voluntad popular, y mucho han parecido mal comprender los alcances de su representatividad. Tanto que parecen considerar con plena certeza que la aprobación anticipada de sus actos de gestión por parte de los electores en las votaciones se extrema hasta importar la negación misma del pueblo contra sí; o sea, parecen pensarse capaces de vedar, mediante «valladares irrazonables», la posibilidad del pueblo de controlar las decisiones reformativas de la Ley Fundamental tomadas por su parte como representantes, sin dimensionar que «la representatividad solo cobra sentido cuando es ejercida para expresar los intereses del pueblo en armonía con los valores e ideología que este posee», y que tal rémora no hace sino desconocerle al pueblo su condición de principio y fin del Estado, en lugar de un instrumento a su fuero.

A lógica concorde, no cabe duda alguna sobre la imposibilidad de negar el testimonio de los políticos oficialistas, pero no hay ilógico en no creer sin franca evidencia que cosa cierta es la aprobación del pueblo a las reformas que nos atañen; y tan imposible es negar las aludidas aserciones como afirmar su verdad, pues misma cosa es partir de la ignorancia para echarse de un lado como del contrario. Sólo ellos conocen a exacta ciencia la verdad de lo que enuncian, pero es deber del ciudadano exhortar al político a respaldar lo que su boca depone; y es por ello que no basta contentarse con presunciones ni réplicas ambiguas a las cuestiones más trascendentales de la vida política.

No era posible mayor contraste entre el discurso oficial que a la reforma concierne y la verdad, que las reveladoras urnas. Ninguna prueba más suficiente de que servirse hubo. Pero más que sobrado fue el resquemor de jugarse el cargo político en los comicios que la culpa de la traición a los compromisarios, que declararon categóricamente no ser siquiera ideáticos de reformas a la Constitución. ¡Cuán propicio es el hombre al pecado y cuán sensible su alma a la corrupción…! Habrá pensado en los de su clase Maquiavelo cuando escribió que «de la generalidad de los hombres [puede decirse] que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro», y con sumo tino pudo reseñar que, si hay algo común a todos los hombres, es el temor. Temor consustancial a la naturaleza humana que precisó como el «miedo al castigo [que] no se lo pierde nunca». Tal vez y solo tal vez, la mayoría parlamentaria fue consciente de no haberse ocupado con suficiencia de sus funciones y temió perder pronto lo conquistado; tal vez su mal es cada vez más visible al no vidente, y lo que procuran es desposeer al pueblo del singular remedio con que cuenta en contra del mal político, al punto de causar avería incurable.

El Parlamento inobservó la tan antedicha etapa informativa del procedimiento de reforma constitucional, y tal vicio de forma bastaba para impugnar por inconstitucional el aludido acuerdo. Nuestra Constitución, como nunca se ocupó de establecer con detalle el procedimiento de reforma constitucional —cosa normal, siendo un contenedor de normas programáticas y generales que la legislación ordinaria o la jurisprudencia han de desarrollar—, menos se ocupó de fijar el plazo para la susodicha fase; de ahí que ha sido la jurisprudencia emanada del Máximo Intérprete de la Constitución que se ha ocupado de ello, y ha establecido que no es que su fijación deba atender a parámetros temporales estáticos, sino que en su lugar debe procurarse la razonabilidad de su duración. No obstante, ha dicho que el art. 81 de tan valioso cuerpo legal contiene una «referencia temporal» de la duración de dicha fase, y ha concluido que, si lo que el postulante procura es la captación de votos durante la propaganda electoral, naturalmente su medio principal ha de ser la plataforma electoral que presenta. Misma que ha de incluir su postura sobre la reforma constitucional en cuestión; y, por tanto, siendo que el político dura, por ministerio de ley, dos meses ofertando su candidatura, esos dos meses han de constituirse como el plazo idóneo para el cumplimiento de la fase informativa. En otras palabras, si el Parlamento pretende una reforma constitucional, ha de ocuparse de la primera parte del procedimiento antes de celebradas las elecciones parlamentarias, de modo que la aprobación del acuerdo se efectúe antes de que principie la campaña electoral, a efectos de que tal período sirva para cumplimentar con la fase informativa del procedimiento.

«Las resoluciones del Máximo Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento», dijeron siempre que les favorecían; pero se han enmudecido con cada precedente que no les es de buen grado, y, peor aún, han enmudecido al soberano que les inviste de poder. Un poder que corrompe. Nuestro Parlamento entonces se ha configurado a sí mismo como una autoridad impura, por cuanto ha desconocido a su poderdante como el auténtico soberano, portador de un poder más alto e independiente, del cual deriva su propio poder y autoridad. Grande razón contienen las todavía vivientes palabras de H. Thoreau relativas a que «nuestros legisladores no han aprendido el valor comparativo del libre cambio y la libertad, la unión y la rectitud hacia la nación». Gobernantes como los nuestros nunca podrían producir el perfecto y glorioso Estado con que soñamos, aunque no hayamos visto por ninguna parte; a fin de cuentas, son humanos. Imperfectos, como todo humano; y, por tanto, incapaces de producir la perfección.

13 de junio del 2024.

Average Rating